透视好莱坞的电影营销,原来大片是这样捧出来

原标题:透视好莱坞的电影营销,原来大片是这样捧出来的!

纵观好莱坞的历史,短短百年间诞生了大量的经典作品,无数人为之疯狂,在欣赏其影片的同时,其高度专业化的营销策略,不仅在全球电影市场进行了最广泛的拓展,也对好莱坞电影品牌的形成起到了至关重要的作用。

因此,总结其营销策略,把握其运营特色,对世界各国的电影营销无疑有着深刻的借鉴意义,对我国电影产业的繁荣发展也有一定的推动作用。

1、以消费者为中心的品牌营销思路

营销策划始于消费者,而不是制作者自身,这样才能真正获得消费者的满意,并成为吸引他们继续消费的动因。

这种以消费者为导向的营销观在美国已被普遍接受,好莱坞深谙其道,将观众的需求放在第一位,以消费者为中心作为电影品牌的指导思想早已是他们公认的营销法宝。为了建立品牌并进行相应的营销,电影公司第一步就是进行大量的市场调研和制定策略,剖析观众心理,第二步才是投其所好制作符合观众需求的影片。

根据基于顾客的品牌资产模型,消费者导向的营销观使得好莱坞不仅加倍重视拍片前的调研工作,也重视根据试映时观众的反响来修订影片内容,以种种举措保证影片自身的艺术质量及日后收益。

通过对消费者的关注,他们能够轻易把握消费者的需求,并根据不同的消费群体制定不同的营销渠道与策略。美国电影的成功之处就在于:他们能够拍出观众想看的东西,并成功地影响观众的口味,创造出一大批专门的顾客群。

好莱坞不仅重视本国观众的消费喜好与需求,也密切关注着世界各国观众的消费取向,常在对外国电影市场进行详细调研的基础上开展有的放矢的营销计划。在20世纪的头50年里,美国人对中国的电影市场曾经作过系统而详细的调查,并写下了大量的文字,比如美国商业部的对内对外贸易司从1927年1月开始定期发表有关世界各国电影市场的调查报告,它的第一份报告便是关于中国电影市场的。

美国驻中国各地领使馆人员的调查综合整理而写,它不仅对当时的中国电影市场做了相当细致的调查分析和研究统计,如对电影银幕、电影观众的数量、分布,对中国电影法规的介绍,还特别分析了美国电影进入中国的障碍。

这份报告对于好莱坞电影制片人和发行人了解中国电影市场提供了重要依据,这种对中国电影市场调查的细致和深入程度甚至现在连中国人自己都未能做到。由此可见,好莱坞对世界各国消费者的审美兴趣的把握与迎合是其顺利打进国外市场的原因所在,也是其营销顺利进行的基础所在。

2、多种形式的宣传造势和促销手段

每部影片必须有一个独特、全面的营销策略,这一策略必须在影片的策划阶段就完成,影片一开始运作,它的营销活动就已经开始,而且针对影片制作的不同阶段,为影片造势的手段也各不相同。它会根据影片的类型、明星及导演的影响力大小等实际情况选择相应的宣传手段,采用多种渠道进行宣传造势。

一般说来,好莱坞的营销宣传采用以下几种渠道与模式:

一是预告片。

预告片的主要诉诸对象是已经表现出消费意愿的观众,同时也可在普通观众中起到引导购买的作用。预告片一般通过影院、电视、网络等渠道在电影公映之前率先让观众一睹为快,其长度一般为150秒,它能够让观众了解自己是否想要看这样一部电影,产生观影欲望。因而,它对发行公司而言是至关重要的,其剪辑内容会直接影响电影的票房收入,因此预告片上所下的功夫并不比拍摄一部电影少多少。

预告片中体现的也许并不是电影本身的主题,也不是压缩版的故事情节,而是最能打动核心观众群的镜头,最能体现影片价值的经典段落。如内容繁复的《珍珠港》,以及被评论界称为“电影中所有有意思的镜头都剪进了预告片”的《古墓丽影》,这些短短两分半的预告片都尽量将影片中的精华部分展现出来。

二是大量投放电影海报。

这种通过传统媒介进行大量宣传推广的方法是影片营销的通用模式。

除了把大导演、大明星的名字和剧中形象安排到醒目位置外,还会加入富有煽动性的宣传语。它一般在影片上映前几个月推出,也有的发行公司会分阶段、分地区推出不同的海报。以布莱恩?德?帕尔玛的心理恐怖经典之作《化妆杀人》(1980)为例,发行时用了三种海报,从不同角度将性与暴力结合起来,突出强调了一种视觉冲击力,以此来满足观众的窥淫欲与愉悦感,并将之转化为消费欲望。

报纸、广播、电视、网络上的广告轰炸是人们认识一部电影的最佳手段。其中,《洛杉矶时报》和《纽约时报》主要轰炸的是普通观众,而《好莱坞报道》和《综艺》则是针对电影业内人士。除版面广告外,一些影评文章也会起到软广告的作用。当然,针对不同的媒介,其宣传策略也不相同。而对宣传资金不多的小制作电影而言,网络则是最好的广告场所。

电影节是电影产品的博览会和展销会。电影获奖之后,得到的不仅仅是荣誉,对电影品牌的形成至关重要,同时也是票房和收视率保障。美国是世界上举办国际电影节数量最多的国家之一。这些电影节和颁奖的重要目的是活跃美国电影市场,促进电影新品的发行。据美国影片协会估计,一部最佳奥斯卡奖影片,至少可以增加数千万美元的票房收入,可谓是对年度全球特别是以好莱坞为代表的电影营销模式进行的一次大检阅。

选择最佳档期。上映档期是各类影片营销活动成败的关键。美国电影市场的每个年度以周末和节日为界,分为冬、春、夏、秋和圣诞假日五个档期。其中以夏季、秋季和节日档期最为重要,前二者对全年的票房几乎起到了决定性的作用,而后者则对影片能否入围奥斯卡举足轻重。在这三个档期上映的影片数量几乎占全年总数的70%,而且票房的收入也几乎占全年总收入的70%左右。而大量“合家欢式”电影总是选择夏季的暑期档上映,如《玩具总动员》、《狮子王》、《海底总动员》和《超级特工队》等都属于这一范畴之列。

好莱坞准确地抓住一般家庭消费观念和结构,利用暑假、圣诞、新年等难得的档期为家庭观众隆重推出“合家欢式”的电影,所以这些档期也就成了竞争激烈的黄金发行期。而艺术影片一般是采用分区的方式长期上映,利用口碑宣传来扩大社会影响,通过细水长流的方式获得相应的利润。

3、以整合营销为中心的体系

将整合营销最早成功运用的就是电影营销。

美国整个电影工业的年收人超过1000亿美元,是仅次于航空、汽车和计算机的第四大产业。这正是因为美国电影业采用了崭新的营销理念,通过整合营销做大了市场。像迪斯尼、索尼、派拉蒙等大公司能取得成功,也正取决于他们在电影制作、广告策略、市场调研、宣传炒作、公关活动、促销手段等方面进行统一有序的经营运作,形成一种营销传播的整合力量,取得巨大营销效果。

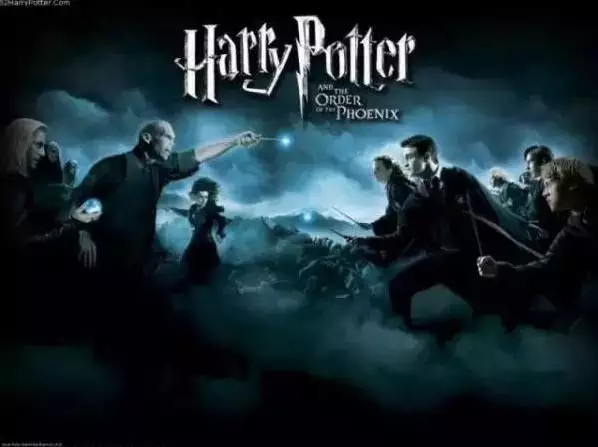

当全世界对《哈利?波特》一无所知时,除了原著版权和作者罗琳不是其“资产”外,时代华纳已经拥有几乎所有和《哈利?波特》有关的七部电影的版权以及所有特许权和制造附属商品的权利。通过对《哈利?波特》一系列营销手段的整合,不仅打造了一个统一坚实的品牌形象,也取得了最佳的市场效益。

好莱坞的整合营销策略一般表现在以下几个方面:

一是充分品牌力量进行营销。

品牌后面的票房价值及其相关商品开发价值,是好莱坞的真正财源。具票房号召力的大牌导演、大明星及拍摄业已成功的影片续集本身就意味着电影成功了一半。整合品牌力量进行宣传与营销已成为好莱坞的通用模式之一。

二是银幕营销和非银幕营销齐头并进。

好莱坞的电影营销是银幕营销和非银幕营销齐头并进、互为支持的连锁式营销方法,具体表现为银幕营销、电视营销、家庭影院、网络营销和相关商品开发“五位一体”的营销构架。

资料表明,美国电影业总收入约20%是从影院的票房收入中获得的,而约80%则是由非银幕营销所得。一部电影所带来的利润收入,大致分为两部分:电影放映和相关广告本身构成第一轮收入;直接诞生的副产品,如原声唱片、DVD,以及与电影相关的后电影衍生产品,如服装、玩具等构成第二轮收入。特别是第二轮收入,利润更为丰盛巨大。

事实上,好莱坞的衍生营销一直伴随着电影同步进行,《哈利·波特》《星球大战》《变形金刚》系列的衍生品一度疯狂热卖。《好莱坞报道》记者James告诉记者,在好莱坞,电影衍生品的收入高达影片总收入的73%,远高于电影票房收入。“不仅仅是电影原声音乐碟,还有服装、模型、道具、图书等等。”James说,“比如《星球大战》三部曲,票房总收入有18亿美元,而它们的衍生品入账超过45亿美元。”

三是进行跨媒体营销。

为了在短时间内掀起热潮,发行公司根据电影传播和销售周期的特点,制订波浪式的“五级传播”的整合营销计划:

第一波为上市前两周,通过新闻社进行消息发布;

第二波为上市后两周的报纸炒作;

第三波为上市后8周的杂志强化和延长热销期;

第四波为上市前两周半到上市后两天的电视、电台传播;

第五波是上市前两周半到上市后两个月的网络持续追踪报道。

四是开拓国际市场,文化营销与跨文化营销融为一体。

美国每年影院发行影片约450到500部左右,约有12部影片国内票房超过1亿美元,36部左右票房超过5000万美元。除去居高不下的制片和营销成本以及放映商的留存份额,大多数影片都不能从国内发行中收回成本。因此,海外市场就成为好莱坞必不可少的经济来源。重视电影后产品经营和开发以及海外市场的扩展,也成为美国电影产业基本的经营模式。

随着美国电影的海外拓展,国外票房大幅增长,日渐超越国内票房而成为支撑好莱坞电影发展的主要力量。“好莱坞对整合营销传播理念的深刻体悟和准确把握,堪称世界营销的典范,尤其在操作上,好莱坞对‘营销就是传播’和整合思想的实践,几乎达到登峰造极的地步。” 好莱坞一系列“营销大于影片”、大资金大投入大网络回收、“Key Art”广告设计思路和“时间窗”等营销理念,也为世界电影乃至于其它工业产品营销,打开了一种全新的营销思路和营销前景。

下面具体给大家分享几个好莱坞成功的营销案例,以一探好莱坞电影整合营销的高明之处。

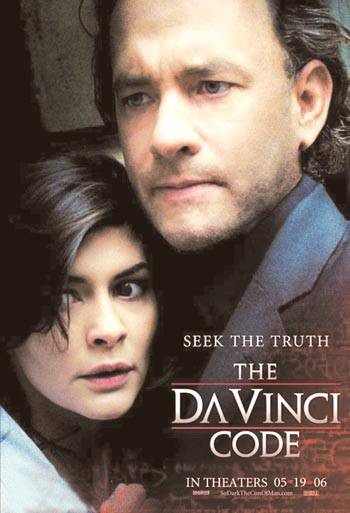

《达芬奇密码》--人性密码

一个产品,历时3年,花费1.25亿美元,结果仅在3天内就完成了2.24亿美元的销售收入,实现了179%的投入产出比。《达·芬奇密码》--这个营销神话发生在现实世界的电影圈内。

在好莱坞,发行与制作往往是交织在一起的,《达·芬奇密码》就显示了这个特点。可以说电影《达·芬奇密码》的是好莱坞模式成功的缩影。

电影《达·芬奇密码》是根据美国著名畅销书作家丹·布朗的同名小说改编而成,描述了一个"科学+宗教"的神秘探索之旅,充满了神秘、惊悚和争议。而具有争议性的宗教题材,不仅没有使该片的票房受到影响,反而为该片的广泛宣传制造了噱头。影片的强大阵容也使得本片未映先热。由此我们不难体会到好莱坞电影制片商们在电影素材等方面的选择上花费的心思。而这也正是他们对人们的基本心理需求乃至原始欲望的了解和把握。他们知道全世界大多数观众内心的向往,知道共同的需求和理想对于所有人的感召力量,也深知人们需要什么样的心理抚慰和什么样的欲望宣泄。

一部影片的成功离不开推广与宣传。就电影推广而言,《达·芬奇密码》仍采取包括电视、报纸、户外以及网络各个媒体的宣传投放,并利用选角风波制造新闻。除此之外,他们还利用与其他商业的合作来提升影片的价值,从而达到双赢的局面。于是便看到了在《达·芬奇密码》的电影海报中出现索尼爱立信手机的广告。这一切无疑使观众无论走到那里,都能感受到《达·芬奇密码》的存在,让"密码"诱惑无处不在。

作为第59届戛纳电影节开幕影片,欧洲之星公司特别为《达·芬奇密码》准备了一列装饰一新的特快列车,将其命名为"达·芬奇密码号"。男女主角和导演从伦敦滑铁卢火车站出发开赴戛纳。这段行程共计1421公里,这个数据足以令影片在正式上映前,先在吉尼斯世界大全的"最长一站式火车旅行世界纪录"中留下自己的印记。提升了欧洲之星和《密码》的人气。

与此同时,一种论调在坊间流传:要想看懂电影《达·芬奇密码》,就必须先看书。由于电影时长所限,原小说中大量的文化、历史背景未能向观众从容交待,很多未读过小说的读者跟不上电影解码的节奏。于是"先看书后看电影"的观点,得到了相当多人的支持。正因为有如此天然庞大的读者群,才引发了更多人对推理解码的兴趣,从而使读者群能直接转化为电影的观众群,成为电影票房的有力保障。而关于电影《达·芬奇密码》官方游戏的推出也更体现出好莱坞在电影周边产品开发上的敏锐眼光。

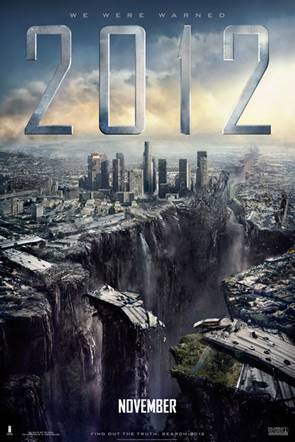

《2012》--世界末日论

一部灾难影片,为什么能引起轰动效应呢?不仅是因为它备受影迷喜欢,更重要的是它引发了人们曾经一度十分关注的蛊惑人心的"玛雅预言"中关于"世界末日"的许多不安与猜测。

灾难巨片《2012》的成功不仅仅是影片本身的强悍视觉冲击力,更是因为中国元素贯穿全片始终,甚至中国最后成为拯救世界的力量化身,这样的剧情安排让中国观众惊叹、自豪、亢奋。在影片《2012》中,中国元素破天荒的成为好莱坞电影中的强大正面力量,显现出好莱坞开始谋划新的市场策略,并以此展开一系列的工作,从影片剧本撰写、取景拍摄、目标人群文化展现等,都无不体现其良苦用心。

环顾《2012》播映前后,国内媒体自发式铺天盖地的宣传,尤其是央视带头的传播,不断刺激了大众的期望,可以看出《2012》确切的击中了中国人的内心需求。而这更进一步地验证了好莱坞在关注人们心理需求方面的高明。

除此之外,他们在电影上映前,还通过各种各样的线上活动为影片造势,宣扬"2012年是世界末日",还有一些一直想红的科幻作家、危言耸听的作家都听到了这部电影的"召唤",纷纷成为这部电影的最佳推手,帮影片在网络上拼命写一些信息!虽然他们没有谈《2012》这部电影,但是这些信息依然造成了搜寻引擎关于"2012"年所有页面的大爆满,全部都在说明2012年12月21日可能发生什么事情,为什么会发生这些事情……与此同时,《2012》制作方联手宾利、SONY等全球顶级品牌宣传。因此,《2012》的上映是适应市场规律的,取得高票房也是意料之中的事情。

《泰坦尼克号》--爱情悲歌

一艘最豪华邮船的沉没,只是为了谱就一曲永恒的爱情悲歌。而一段凄美爱情的诞生,却让泰坦尼克号和它一起永垂不朽,流传在需要爱情的人群之间,温暖着每一颗相信爱情的心灵。

《泰坦尼克号》这部世界电影史中堪称票房最成功的商业电影,以其耗资巨大的专业制作和感人至深的爱情故事,赢得了来自不同国家和不同年龄的人们的广泛喜爱。

影片取得的成功离不开成功的市场运作。

《泰坦尼克号》未登陆以前,"两大制片厂空前投资、历时5年、耗资2亿5千万美元、影史最昂贵制作"等令人膛目结舌的信息已流于街头巷尾,再加上影片中主人公那段缠绵悱恻的爱情故事让人不得不一看究竟。而新闻媒体和好事记者的大肆渲染,使得观众们早已翘首等待,恨之不来!至此,一个世界级的巨大潜在市场已营造完毕。

在千呼万唤始出来的急盼中,《泰坦尼克号》向我们驶来。影片中那凄美的爱情与令人旋目的特技都让人记忆深刻,让你挥之不去,无怪乎台湾一名观众连看27遍还未过瘾。特别是在影片中男女主人公身份悬殊但心灵相通,互相为对方不惜牺牲自己生命,让观众对最后男女主角悲惨的结局产生强烈的同情,流泪也愿意花钱啊,毕竟现在这个社会能让我们感动的东西越来越少了!

影片中男女主角杰克和露丝生离死别时响起的凄惋动人的歌曲--我心永恒,更是创造了在影片上映后每周售出50万张,迄今保持仅在美国就售出500多万张的记录。歌曲的演唱者席琳迪昂的个人歌集CD也因有此歌而走俏,连续几周高居个人CD销售额榜首。

除此之外,《泰坦尼克号》VCD在外形包装上,采用了现代CI设计包装,统一上阵,极富冲击力和可看性不说,单其收藏价值的吸引力促使年轻人千方百计把它弄到手,供玩赏,供回味。

而这一切也正体现了好莱坞电影营销的高明之处。